〔大川(石巻市)追想〕 昭和中期の遊びと暮し

尾の崎のKKさんから、イヅメイダナの思い出が寄せられました。長面、尾の崎のほとんどの家がもっていた小舟のことです。

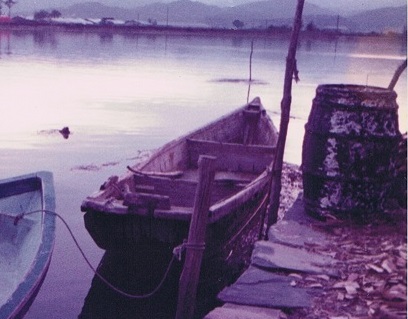

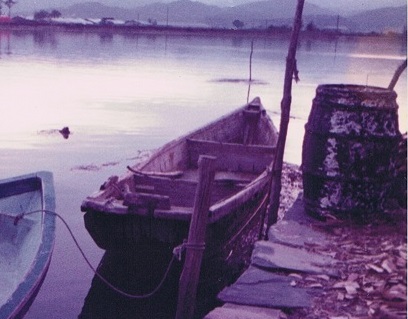

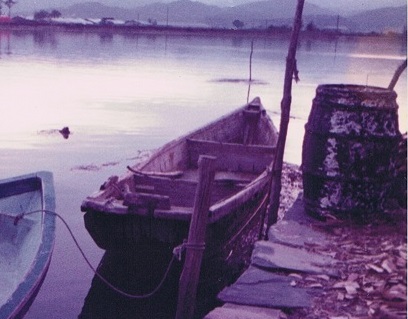

写真は管理人の手元にあるイヅメェダナ。クリックすると大きく見えます。

「イヅメェダナの舟おろし」 尾の崎KKさん

イズメェダナは肋骨もキールも何もありませんでしたね。

静かな内海用の舟で、父方の祖母などはよくこの一枚棚船で、シラ貝を数珠繋ぎにした針をつけない餌でカツカ(ハゼ)を釣っていました。シラ貝に食いついたハゼを舟板の床に落とすとパクッとはずれて効率よく釣れました。

お盆には海賊が出るという夜の長面浦に、この小舟に怪しげな手作りの小屋をムシロやゴザでこしらえて、近所の悪友たちと漕ぎ出して楽しんだものです。

イズメェダナは尾の崎、長面のほとんどの家が持っていましたが、わが家の舟は私が小学校の低学年のころだったか、北上町小室の船大工さんが造ってくれたと覚えています。

なぜか今も鮮明に覚えているのが不思議ですが、父が復員して私が物心がついたころのことで、舟を造った場所は管理人さんの同級生HNさん(私の祖母の実家で遊佐商店の隣)の下の畑地でした。

船大工さんは北上町小室地区の通称しょうだい(正大?と思う)船大工さんです。しょうだいさんとは津波前に何十年ぶりかで再会して昔の話に花を咲かせました。家は小室のいちばん高台にあって津波の被害はなく、今も壮健でおるそうです。

イズメェダナの船おろし(フナオロシ=進水式)は、従前の神事にのっとりおごそかに行われました。

海上に舟を浮かべると、地元の有志が大勢乗り込み、えんや、えんやの掛け声勇ましく、取り舵(反時計回り、左回り=トリカジはす

管理人お気に入りの1枚 |

尾の崎AIちゃん提供 |

まだ働いていたイズメェダナ |

こういう姿も風情がありました |

なわち魚を獲るの意)に3回、次に面舵(オモカジ=右回り、時計回り方向)に3回、船を左右に思いきり揺らしながら大きく旋回します。

そしてささやかながらも賑やかに、大漁と航海安全祈願を願って祝杯をあげます。

当時は物資も不足していたのに、進水式は部落あげての行事のように、大勢の方が参加して盛大だったのを記憶しています。船おろしにはゴスモズも景気よくまかれ、たくさんの子どもたちも歓声をあげました。

ゴスモズの語源は何なのか、御神餅、御守餅が転化したものかなとこじつけを考えましたが不明です。

イズメェダナには「アガ取り」という道具が積んであります。

船にたまる水をアカ(閼伽と書き、仏様などにお供えする聖なる水の意とか)と言いますが、これは漁船業界では全国的に使われている言葉です。「アカを取れ」「アカを汲め」「船の中にアカが入ってきた」とかいうのですが、私らはなまって「アガ」というわけです。

それにしても当時は、あの櫓と櫂だけの舟で、外洋の福浦あたりまで海藻採りなどに行っていたのですから、今思うと冷や汗ものです。

(2014.2.25)

イズメェダナ、懐かしいですね。イズメェダナは私(管理人)の憧れのボートでした。

我が家は疎開家族で、海の仕事はありませんし、舟を造る余裕なんかはありません。で、指をくわえて眺めていたり、たまに親戚や友だちの舟に乗せてもらってなんとか櫓を漕げるようになりました。

楽しいのは牡蠣だなの方まで船でいっての水泳、ヨトボシという夜の魚突き。

辛かったこともありましたね。中学生のころだったか、ようやく櫓の漕ぎ方を覚えたころ、地区の入会地にみんなで行く(薪を切り出しに行ったのかなあ)のですが、これが長面浦のいちばん奥。新顔の私が

「お前、漕げ」と命じられて、目的の浜に着くころはへとへとでした。

大川弁の表記は難しいけど、ネットで「一枚棚」をみると、

「棚板(舷側板)を広い板で作った簡素な構造の舟。河川や湖沼などで用いることが多い」とありました。

広い板で簡素なんて言うと、ベニヤ板の箱舟みたいなものを思い浮かべるけど、どうしてどうして。イチメェダナの板は厚さは3〜4㎝もある立派なもの。それだから専門の船大工さんもいて、住宅の建前のようにゴスモズも撒いたんでしょうね。あ、いま思いつきました。語源はご祝儀餅かも。

イズメェダナの思い出は尽きませんが、最後までできなかったのは、竿一本で真っすぐ進むこと。あれは難しいです。

(2014.2.25管理人)

【戻る】

TOP はじめに 大川村の位置と地図 ふるさと写真集 津波そのとき 学校のこと はなし語りしすべ ふるさと風だより 掲示板 LINK

![]()