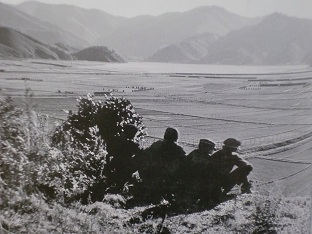

●間垣山から針岡沼を望む(昭和30年)

釜谷から移った新しい大川中学校の裏に小さな山があって、間垣小山と呼ばれた。山に登ると右に大河北上川、左に硯上山連山や、その下に広がる針岡沼(富士沼)が見渡せる。

三月の卒業式を終えると生徒たちはこの山にのぼり、将来を語りながらふるさとへの尽きせぬ思いを心に刻み、美しい自然風土へしばしの別れをつげた。

●仲良し教師

中学教師時代の同僚、後藤仁治郎、湯田良一両先生。体系も趣味も異なる二人だったが、妙にウマが合い、仲良く語り合っていた。話題は教育方針だったか、下宿のオカズの話だったか。

後藤先生は下駄ばきが好きで、冬でも足袋をはかない先生として有名だった。

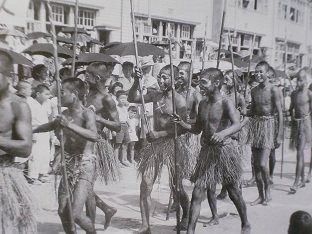

●大川中運動会仮装行列(昭和32年)

秋の運動会の出しものの一つ。

当時の生徒は純朴で教師を親以上に尊敬し、問題行動を起こすものは余りいなかった。この出しものも彼ら自身で考案し演出したものだ。

●可愛い中学生(昭和28年)

学校の遠足の帰りだと思うが、「写真を撮ってやろう」というと、喜んで土手の斜面に座ってポーズをとる。

教師に対する信頼感、近親感が笑みとなって現れる。この子たちはその後どうなったのだろう。

●冬の職員室 (昭和34年)

冬の職員室はストーブのまわりが一番。話題の噂、ニュースの花が咲く。しばしの暖をとって彼らは再び教室へ。「鐘が鳴ったら直ぐ教室へ行って下さい」と校長の声。

大川中学校の或る冬の日に。

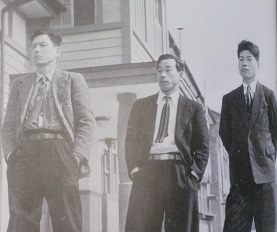

●個性ゆたかな教師像(昭和30年)

「弱い者イジメをするヤツは断じて許さん」

戦後の中学校には戦場帰りや、耐乏生活に鍛えられた個性豊かな、野武士のような教師がいっぱいいた。

右から加藤昭吉先生、斉藤次郎先生、そして私。昭和14年生まれの担任を三人でスクラムを組む。

それにしてもズボンが太いね。

●硯上山から針岡沼を俯瞰する(昭和31年)

標高520米、河北、雄勝の両町にまたがる硯上山は北上川南岸連山中の雄峰。

春の山菜、秋のキノコの宝庫で、また大川中学校の遠足の定番コースでもあった。

山頂、山腹から大河の流れや針岡沼のたたずまいが眼下におさめられ、子供らは歓声を上げた。

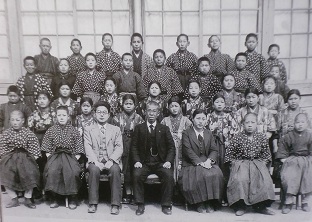

●大正生まれの卒業写真(昭和9年)

昭和9年(満州国誕生の年)、横川、福地部落の同級生34名は福地分校を卒業する。皆姿勢正しく目が輝いている。

洋服姿は一人だけ、あとは着物姿。男は軍人となって天皇の統治する日本帝国を守る。女は良妻賢母となって夫に仕える。それが使命感だった。分校主任の津田先生は賀茂小鋭神社の神官で、礼儀作法をきびしくしつけられた。

のちこの中の畠中廉平(太田)君は石巻市消防長、高橋芳助君は宮城開発会長となった。